|

LE CINECAMERE

DEL C.A.I.

Filmfestival Internaz. Città di

Trento

Trento 2/04 - 4/05/2002

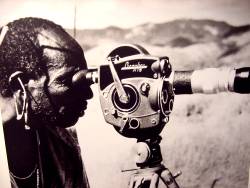

Dietro le fatiche degli alpinisti e la gloria delle loro imprese ci sono

dei personaggi spesso poco conosciuti o sottovalutati: sono i cineoperatori

e i cameramen. Senza di loro, tante epiche scalate sarebbero mutilate

della testimonianza più importante: le immagini. Permettetemi quindi

la difesa della categoria a cui, bene o male, appartengo. Fare riprese

in montagna, specie in alta quota, è un lavoro assai duro e faticoso.

L'operatore fa la stessa identica fatica dell'alpinista vip ma nessuno

lo sa. Lui lavora nell'ombra. In più è gravato da una responsabilità

tremenda: portare a case le immagini.

|

|

Nelle vecchie spedizioni era l'alpinista stesso che faceva le riprese, anche se le sue competenze cinematografiche erano scarse se non addirittura nulle. L'obiettivo infatti era unicamente quello di documentare la scalata e, possibilmente, l'arrivo in vetta. Ci si rese presto conto però, soprattutto quando poi si andavano a cercare finanziamenti, che portare a casa del buon materiale cine-fotografico era molto importante. Alcuni alpinisti si specializzarono dunque nelle riprese in montagna, perché in questo campo infatti sono necessarie, anzi indispensabili, sia le competenze alpinistiche che quelle cinematografiche.

|

||

|

Manifesti di registi famosi |

||

|

||

| Ertel

Werke model "A", 35 mm (1908) |

||

|

||

| Lumiere Cinematolabe

35 mm, (1909) |

||

|

||

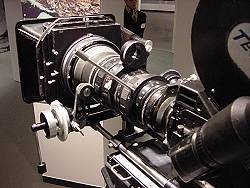

| Eclair Cameflex

35 e 16 mm con torretta girevole a tre ovbiettivi (1946) |

||

|

||

| Un ferro del

mestiere indispensabile: il treppiede |

||

|

||

| Bolex Paillard

16 mm, con zoom Vario Switar 16-100 |

||

|

||

| Arriflex 16

ST, 16 mm con zoom, paraluce e ottiche intercambiabili (1951) |

||

|

||

| Beaulieu 16

mm (1958) |

||

|

||

| Arriflex 35 mm |

||

|

||

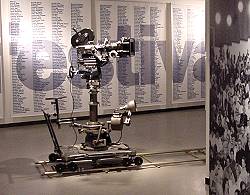

| Arrilex 35 mm su binario (dolly) |

||

|

||

| Il mitico registratore a nastro magnetico

"Nagra" |

Doppio lavoro

Chi fa la scalata o la grande impresa può concentrarsi unicamente

su quel che deve fare mentre l'operatore, che spesso è lì

a pochi metri, fa un lavoro doppio: il freddo, la fatica, la pesantezza

dello zaino sono messi in secondo piano, la ripresa è la cosa più

importante di tutto. L'operatore deve andare avanti o restare indietro

per cercare l'inquadratura migliore, levarsi gli occhiali e magari i guanti

con 30 sottozero perchè altrimenti non riesce a lavorare. A 2000

metri non ci sono problemi, ma a 7000 metri e più quando devi conservare

ogni stilla di energia, anche l'operazione più banale diventa una

fatica improba. Dall'operatore dipende il buon

esito (mediatico) della spedizione. Se mancano le immagini è un

dramma, tutta la responsabilità è sulle sue spalle.

Croci e delizie

Gli accidenti che possono capitare quando si è

lontani da casa sono milioni. I guasti meccanici o elettronici, le batterie

che si scaricano o si rompono, la pellicola o il nastro che si spezza.

Fortunatamente la tecnologia ha fatto passi da gigante e gli apparecchi

da ripresa odierni sono in genere più leggeri e maneggevoli rispetto

a un tempo. Le telecamere stanno sostituendo ormai le costose e scomode

cineprese. Le moderne telecamere digitali stanno in una mano sola e hanno

una qualità ottima. E soprattutto si può vedere subito il

girato. Quando si usava la pellicola spesso bisognava aspettare dei mesi

per vedere il risultato, perché le pellicole venivano spedite al

laboratorio di stampa solo al rientro in Italia.

Dal cassone a manovella alla videocamera

digitale.

Le prime cineprese, come si vede nalla foto a fianco, erano assai rudimentali,

in pratica dei cassoni di legno con una manovella con cui azionare lo

scorrimento della pellicola.

Ciak motore!

Successivamente arrivarono i motori a molla, che garantivano una velocità

di scorrimento uniforme. Questo sistema però aveva un difetto:

la "carica" era molto breve, al massimo qualche minuto, quindi

bisognava ricaricare la molla. Il vantaggio era che questo tipo di motori

si rompeva raramente e non soffriva il freddo. Con l'avvento delle cineprese

con motori elettrici le cose migliorarono riguardo all'autonomia, ma introdussero

nuovi problemi: le batterie pesavano e pativano il freddo. Inoltre era

necessario un congegno per ricaricare le batterie.

Le pellicole

Anche un tempo si "litigava" sui vari formati della pellicola.

C'era l'8 mm, il 9.5, poi il 16, il 35. C'era la perforazione singola,

quella al centro tra un fotogramma e l'altro, la doppia perforazione su

entrmabi i lati. Successivamente il formato amatoriale per eccellenza

fu un nuovo formato, il super 8, mentre 16 e 35 mm diventarono i formati

professionali per eccellenza. Il 16 usato nei documentari, il 34 mm nel

cinema. Dalle vecchie bobine della durata di pochi minuti si passò

ai caricatori con centinaia di metri di pellicola. Il caricamento delle

vecchie cineprese era complicatissimo: bisognava, al buio in camera oscura

o negli appositi sacchi a tenuta di luce, inserire la bobina nella cinepresa

e, svolta un po' di pellicola, farla passare all'interno di un percorso

zeppo di pulegge, camme e rulli, aprire il pressapellicola, passarla sotto

e agganciare la perforazione ai "dentini" di trascinamento,

richiudere il pressapellicola e, infine, finalmente, agganciare la pellicola

alla bobina vuota. Il tutto alla cieca, servendosi semplicemente del tatto.

La velocità di trascinamento

Le vecchie bobine erano da 30 metri, e alla velocità standard di

trascinamento duravano meno di 3 minuti, finita la pellicola bisognava

rifare tutta la trafila da capo! La velocita' di trascinamento della pellicola

poteva essere variabile: c'era il passo singolo, poi 4,5, 9, 12, 16, 18,

24 fotogrammi al secondo. Il passo singolo era usato nelle animazioni

(i vecchi "effetti speciali" di una volta), mentre le velocità

standard erano 16 fotogrammi prima e quindi 24 fotogrammi al secondo,

che è lo standard attuale. Agli albori del cinema la pellicola

era fatta scorrere come detto con una manovella, quindi a bassa velocità

e a sbalzi. Per questa ragione i personaggi delle vecchie comiche si muovono

a scatti. Successivamente, specie a scopo scientifico, si inventarono

motori e cineprese in grado di far scorrere la pellicola a velocità

superiori allo standard: 36, 72 e oltre 100 ft/sec. In proiezione la velocità

di scorrimento della pellicola è sempre 24 ft/sec: un girato a

72 ft/sec e oltre produrrà il noto effetto "ralenty".

Di pari passo si aumentarono le capacità delle bobine: non più

all'interno delle cineprese quindi ma montate all'esterno in grossi caricatori,

che non richiedevano più l'inserimento manuale della pellicola.

Le moderne cineprese specialistiche possono raggiungere addirittura migliaia

di fotogrammi al secondo, per esempio per osservare il proiettile che

buca il pallone. Il passo singolo invece, oltre che per le animazioni,

viene utilizzato per accelerare movimenti lentissimi: per esempio, la

crescita di un fiore o l'evolversi di corpi nuvolosi. Si scattano pochi

fotogrammi al minuto, ogni ora eccetera. Proiettando il tutto ai canonici

24 ft/sec possiamo quindi osservare fenomeni non percepibili dall'occhio

umano, che ha una persistenza dell' immagine sulla retina di circa 1/16

di secondo.

Le pellicole all'inzio sono ovviamente in bianco e nero. Nel dopoguerra si inizia a diffondere il colore. Si usa l'invertibile, o il negativo per relizzare più copie.

Le ottiche

Dall'ottica fissa si passò alle ottiche multiple su torretta girevole:

su un piatto erano montate 3 ottiche: il grandangolo, il "normale"

e il teleobiettivo. Questa soluzione aveva il difetto della pesantezza.

L'alternativa erano le ottiche intercambiabili: l'obiettivo poteva essere

smontato e sostituito con un altro. L'industria ottica sfornò centinaia

di obiettivi specialistici con qualità e luminosità sempre

migliori. L'avvento degli zoom, obiettivi a focale variabile fu un'altra

positiva rivoluzione. Non più numerose ottiche da portarsi appresso,

con tutte le scomodità realtive al montaggio, ma un solo obiettivo

che riuniva in sè le caratteristiche del grandangolo e del teleobiettivo,

con la possibilita' di variare continuamente la focale e quindi l'inquadratura.

Mirino galileiano e reflex

La possibilità di montare ottiche diverse determinò il problema

di adeguare il vecchio mirino galileiano a traguardo all'ottica montata

in quel momento. Su alcuni modelli si usavano maschere o segni per delimitare

l'inquadratura corrispondente alle varie focali. In altri casi il mirino

era fatto basculare per correggere l'errore di parallasse. La soluzione

fu l'avvento delle cineprese reflex: mediante uno specchio mobile ("reflex"

per l'appunto) l'immagine dall'obiettivo era riflessa all'interno del

mirino, consentendo così all'operatore il pieno controllo dell'inquadratura.

L'audio

La ripresa in diretta audio è per anni il sogno proibito dei vecchi

operatori. Questo sogno diviene realtà con i mitici registratori

Nagra, che possono essere sincronizzati con la cinepresa. Questo implica

però la presenza di un fonico che regoli l'apparecchio. Una ulteriore

innovazione sono le strisce magnetiche applicate direttamente sulla pellicola,

o dei speciali trasduttori all'interno della cinepresa che convertono

il suono in segnali ottici impressi sulla pellicola. Nascono così

le cineprese sonore. Oggi le moderne telecamere hanno fino a 4 piste audio

indipendenti, con fedeltà di registrazione simile a quella dei

CD.

|

|

|

| Pathè 16 super 16 mm (1950) | Arriflex II "C" 35 mm (1935) e custodia "blimp" anti rumore |

La telecamera uccide la cinepresa

Da poco meno di un decennio le telecamere stanno prendendo sempre più

piede e in breve soppianteranno le cineprese. Il nastro magnetico non

costa quasi nulla rispetto alla pellicola, si può vedere subito

il girato e il montaggio in postproduzione è molto più duttile.

La qualità non è ancora paragonabile

a quella su nomale pellicola 35 mm, ma il divario si sta assottigliando

rapidissimamente. I progressi in questo campo

sono enormi e con l'avvento della registrazione digitale si ha un ulteriore

balzo in avanti. La miniaturizzazione e la capacità delle batterie

migliorano ancora. Nuovi formati video si impongono.

|

|

|

| La

gloriosa Arriflex 35 mm, usata nel cinema |

Arriflex 35: fino a 100 ft/sec con speciali motori | |

|

|

|

| Arriflex 35 mm con sgabello e binario

(dolly) |

Mitchell R 35 MK II, 35 mm (1960) |

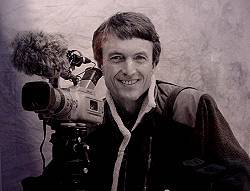

David Breashears

|

||

| Sony Betacam con radiomicrofono |

||

|

||

| Pat Morrow con una moderna digitale in formato mini DV |

La registrazione digitale

Con le nuove telecamere digitali si apre una nuova era. L'avvento di un

nuovo rivoluzionario sensore, il CCD (Charge Coupled Device), manda in

soffitta le vecchie telecamere. Il formato professionale BETACAM diventa

uno standard video mondiale, la qualità è eccellente. Nel

settore amatoriale e semiprofessionale, il formato digitale MINI DV si

impone sul vecchio VHS e S-VHS per la sua indiscussa superiorità.

Le nuove e leggerissime telecamerine in formato MINI DV sono una manna

in montagna e in tutte quelle situazioni in cui le pesanti BETACAM (mediamente

dagli 8 ai 15 kg) sono difficili da trasportare, ovvero nelle lunghe marce

o in parete. Le cineprese "resistono" ancora nell'utilizzo in condizioni

ambientali estreme, ma ormai la strada è segnata.

La mostra è aperta fino al 5 maggio 2002 a Trento

presso il Centro S. Chiara.

L'ingresso è libero.

testo e foto Alessandro Ghezzer

Arriflex 35 III